「営業は紹介中心だから、Webサイトは後回しでいい」

「Webからの問い合わせは期待していない」

そんな声をBtoB企業から聞くことがあります。ですが、今や顧客は営業を受ける前にWebで情報収集をしています。

Webサイトは、単なる会社案内ではなく、営業効率を高める「無人営業マン」として機能する時代です。

特に受託開発や法人向けサービスを提供する企業にとって、信頼獲得・比較検討・稟議資料としての役割を果たすWebサイトは、営業活動の要です。

この記事では、BtoBビジネスの特性を踏まえながら、成果につながるサイト構成・導線設計・コンテンツ戦略について解説します。

BtoBビジネスの特性とWeb活用の重要性

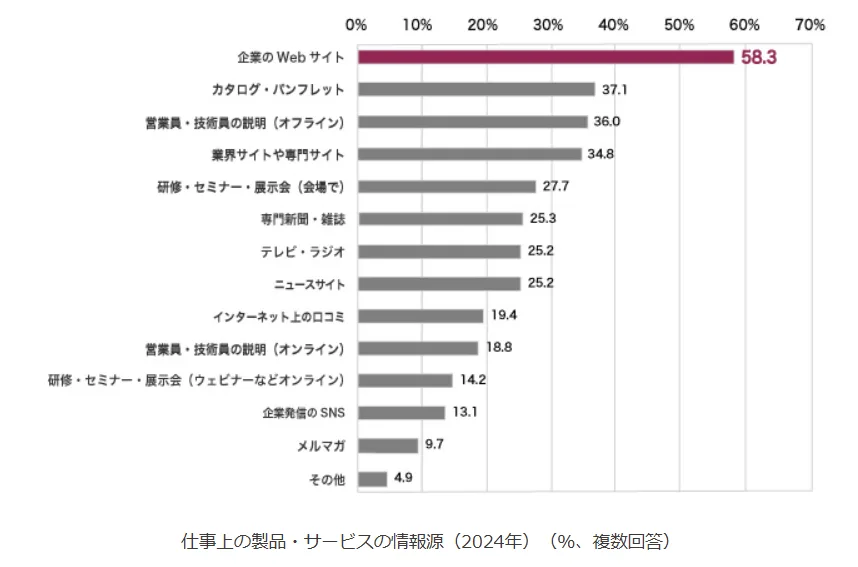

※出典:株式会社トライベック・ブランド戦略研究所 「BtoBサイト調査」

BtoBの購買担当者によるWebサイトの活用は、年々確実に広がっています。 製品やサービスを検討する際、最も参考にされている情報源は企業の公式サイトであり、他の手段を大きく引き離して圧倒的な信頼を集めています。

購買の意思決定は個人ではなく組織で行われ、検討期間も長く、複数の関係者が関与します。 この章では、BtoBビジネスの構造的な特性を整理しながら、なぜWeb活用が営業効率や信頼獲得につながるのかを解説します。

| 【この章の要約】 BtoBの購買判断は「会社にとって利益があるか」「リスクがないか」といった合理性が重視されます。そのためWebサイトは、信頼性・実績・技術力を明確に伝える情報設計が不可欠です。 |

1.1 購買決定は個人ではなく組織

BtoBの購買は、担当者が「良さそう」と思っただけでは決まりません。

上司・部門長・経営層など、複数の意思決定者が関与するため、客観的な情報と信頼性が求められます。

Webサイトは、営業担当者の説明を補完する「公式情報源」として機能します。

特に、会社概要・実績・導入事例・技術力の明示は、社内稟議の通過に不可欠です。

1.2 検討期間が長く、情報収集が複雑

BtoBの購買は、数週間〜数ヶ月にわたる検討期間を経て決定されます。

その間、顧客は何度も社名を検索し、Webサイトを確認します。

このとき、情報が不足していたり、更新が止まっていたりすると、検討対象から外されるリスクがあります。

逆に、課題解決型の事例紹介や、技術スタックの明示、FAQの充実などがあれば、検討を後押しできます。

Webサイトは、営業資料としてだけでなく、検討フェーズに応じた情報提供ツールとして活用すべきです。

1.3 判断基準は「会社への利益」や「リスク回避」

BtoBの購買判断は、「このサービスが会社にとって利益になるか」「リスクはないか」が軸になります。

そのため、成果の見える事例や、導入後の改善効果、サポート体制の明示が重要です。

たとえば、「導入後に業務時間が30%削減された」「問い合わせ対応が自動化された」など、定量的な成果を提示することで、説得力が高まります。

また、セキュリティ対応や保守体制の説明も、リスク回避の観点から重要です。

BtoB企業の購買プロセスとWebサイトの役割

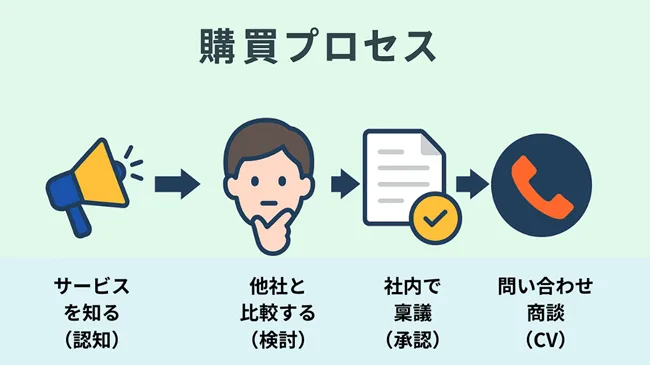

BtoBの場合、購買プロセスは長く、Webサイトの役割を意識する必要があります。

| 【この章の要約】 BtoBでは、担当者が情報収集を行い、社内で比較検討し、稟議を通してようやく発注に至るという、複数ステップを経る慎重なプロセスが存在します。このプロセスの中で、Webサイトは「認知」「比較」「社内説明」「問い合わせ」のすべてのフェーズに関与する、極めて重要な情報源となります。 営業担当者の説明を補完し、社内での共有資料としても活用されるため、信頼性・網羅性・導線設計が整ったWebサイトが、購買判断を後押しする鍵となります。 |

2.1 購買プロセス

BtoBの購買プロセスは、以下のような流れが一般的です。

この流れの中で、Webサイトはすべてのフェーズに関与する重要な接点です。

特に「比較検討」や「稟議資料」として活用されるため、情報の網羅性と信頼性が鍵になります。

2.2 Webコンテンツは営業資料になる

営業担当者が送るPDF資料だけでは伝えきれない情報も、Webなら柔軟に掲載できます。

たとえば。

- 業種別の導入事例

- 技術スタックと開発体制

- よくある質問と対応方針

- 顧客の声や第三者評価

これらを整理して掲載することで、営業活動の補完だけでなく、問い合わせ前の信頼獲得にもつながります。

BtoBサイト制作で押さえるべき戦略ポイント

BtoBサイトの制作は、単に見栄えの良いデザインを整えるだけでは成果につながりません。戦略ポイントを押さえて、サイト設計しましょう。

| 【この章の要約】 誰に向けて、何を伝え、どんな行動を促したいのかを明確にしたうえで、構成・導線・コンテンツを設計します。特にBtoBでは、訪問者が「検討中の担当者」「意思決定者」「既存顧客」「採用候補者」など多岐にわたるため、ターゲットの整理と目的の明確化が不可欠です。 また、競合との差別化やSEOキーワードの選定も、成果を左右する重要な要素となります。 |

3.1 目的とKPIの明確化

まずは、Webサイトの目的を明確にすることが重要です。

「新規リード獲得」「既存顧客への情報提供」「採用強化」など、目的によって構成や導線は大きく変わります。

KPIも「月間問い合わせ数」「資料DL数」「CV率」など、具体的な数値で設定することで改善が可能になります。

3.2 ターゲット設定とペルソナ設計

誰に見てほしいのかを明確にすることで、コンテンツの言葉選びや構成が変わります。

たとえば、IT部門向けなら技術詳細を重視し、経営層向けなら成果やコストメリットを前面に出す必要があります。

ペルソナ設計では、業種・役職・課題・検討フェーズなどを整理し、複数の視点で情報設計を行うことが理想的です。

3.3 自社の強みと競合との差別化

「どこにでもある会社」に見えてしまうと、比較検討の段階で埋もれてしまいます。

競合サイトを分析し、自社の強み(技術力/対応スピード/業界特化など)を明確に打ち出しましょう。

数字や事例で裏付けることで、信頼性が高まります。

例:「物流業界での導入実績50社以上」「平均開発期間2ヶ月短縮」など。

3.4 SEOキーワード選定と検索意図の整理

BtoBサイトでは、「サービス名」や「業界名+課題」で検索されることが多いため、指名系・顕在系・課題系キーワードを整理しておくと効果的です。

例:

- 指名系:「〇〇株式会社 Webサイト」

- 顕在系:「業務システム開発 受託」

- 課題系:「業務効率化 Webツール」「問い合わせが来ない BtoBサイト」

検索意図に合わせて、タイトル・見出し・本文を設計することがSEOの基本です。

BtoBサイトに必要なページ構成と導線設計

BtoBサイトは、訪問者が「この会社に相談してみよう」と思えるような情報設計が求められます。そのため検討フェーズに応じた情報が必要です。

| 【この章の要約】 単にページを並べるのではなく、適切な順序と導線で配置することが重要です。たとえば、初回訪問者には「何をしている会社か」がすぐに伝わるトップページが必要ですし、検討中の担当者には「事例紹介」や「サービス詳細」が役立ちます。 また、社内稟議を通すためには「会社情報」や「資料ダウンロード」が欠かせません。さらに、問い合わせや資料請求につなげるためには、自然な導線設計と複数のCVポイントの設置が不可欠です。 |

4.1 トップページ:ファーストビューと信頼感

訪問者が最初に見るトップページでは、「何をしている会社か(事業内容)」「誰向けか(対象業界・職種)」「何ができるか(提供価値・強み)」を明確に伝える必要があります。

ファーストビューで信頼感を与えることが、離脱防止の鍵です。

たとえば、受託開発を行う企業であれば、ファーストビューに「業務効率化を支援するWebシステム開発」「製造業・物流業界に特化した開発実績多数」など、具体的な提供価値と対象を明記することで、訪問者の関心を引きやすくなります。

さらに、信頼感を与えるためには、以下の要素も効果的です。

- 実績の数字:「導入企業数100社以上」「平均開発期間2ヶ月短縮」など

- 第三者評価:受賞歴、掲載メディア、パートナー企業のロゴ

- 代表者メッセージや顔写真:誰がzirei運営しているかが見えると安心感が増します

- 問い合わせや資料DLへの導線:次の行動がすぐに取れる設計

4.2 サービス・商材紹介:課題解決型の構成

単なる機能紹介ではなく、「どんな課題をどう解決するか」を軸に構成することで、顧客の検討フェーズに寄り添った情報提供が可能になります。訪問者は「このサービスは自社の課題に合っているか?」を判断しに来ているため、課題→解決策→成果の流れで情報を整理すると、検討フェーズに寄り添った構成になります。

構成の具体例

- 課題の提示 例:「業務が属人化していて、引き継ぎに時間がかかる」「問い合わせ対応に時間を取られている」 → 読者が「うちも同じ状況かも」と共感しやすくなります。

- 解決策としてのサービス紹介 例:「業務フローを可視化するWebシステムを構築」「問い合わせ対応を自動化するチャットボットを導入」 → 機能ではなく、“どう役立つか”に焦点を当てるのがポイント。

- 導入後の成果・効果 例:「引き継ぎ時間が50%短縮」「対応件数が月間300件から自動処理に」 → 定量的な成果を示すことで、説得力が増します。

- 導入事例や業種別の活用例 例:「製造業での導入事例」「物流業界での活用シーン」 → 業界特化の情報があると、検討者の納得感が高まります。

補足ポイント

- 図解やフロー図を使って、課題と解決の流れを視覚的に伝える

- FAQや比較表で、他社サービスとの違いや導入前の不安を解消

- CTA(資料DL・無料相談)を各セクションに設置し、次の行動を促す

4.3 事例・導入実績:検討段階の後押し

事例ページは、課題→提案→成果の流れで構成すると、検討中の顧客にとって説得力のある資料になります。

業種別に分類することで、検索性も向上します。

構成の具体例

- 導入前の課題 例:「業務フローが属人化しており、引き継ぎに時間がかかっていた」 → 読者が自社の状況と照らし合わせて共感しやすくなります。

- 提案内容と導入プロセス 例:「業務の可視化と自動化を目的に、Webシステムを構築。現場ヒアリングを重ねて設計」 → 提案の背景や進め方を具体的に記載することで、信頼感が高まります。

- 導入後の成果 例:「引き継ぎ時間が50%短縮」「問い合わせ対応の自動化により月間対応件数が300件削減」 → 定量的な成果を示すことで、説得力が増します。

- 顧客の声(コメント) 例:「現場の業務がスムーズになり、他部門との連携も強化された」 → 実際の担当者の声があると、リアリティが増します。

4.4 会社情報・理念:組織としての信頼性

代表者メッセージ・沿革・ビジョンなどを掲載することで、「誰が運営しているか」が伝わり、安心感につながります。

掲載すべき要素とその役割

- 代表者メッセージ 例:「技術力だけでなく、現場との対話を大切にしています」 → 経営者の考え方が見えることで、企業文化や対応姿勢が伝わり、安心感につながります。

- 沿革・成長の軌跡 例:「2008年創業/物流業界向けシステム開発に特化/2020年にAI連携サービスを開始」 → 長年の実績や専門性が伝わることで、継続性と信頼性の裏付けになります。

- 企業理念・ビジョン 例:「現場の課題に寄り添い、業務改善を支援する技術パートナーであり続ける」 → 取引先としての姿勢や価値観が明確になることで、共感や信頼の土台が築かれます。

- 組織体制・メンバー紹介(可能であれば) → 実際に対応するチームの顔が見えると、人に対する安心感が生まれます。

- セキュリティ・品質管理体制 → 特に受託開発では、情報管理や品質保証の体制が明記されていると、リスク回避の観点から信頼度が高まります。

補足ポイント

- 写真や図解を使って、無機質にならないようにする

- 採用ページと連携することで、企業文化の一貫性を見せる

- 事例ページやサービス紹介への導線を設置し、回遊性を高める

4.5 資料DL・ホワイトペーパー:稟議用コンテンツ

BtoBの購買プロセスでは、担当者が「良さそう」と思っただけでは契約には至りません。 社内で稟議を通すためには、客観的な情報や提案内容を整理した資料が必要になります。 そのため、Webサイト上でダウンロードできる資料やホワイトペーパーは、検討を後押しする重要なコンテンツです。

資料DLの役割と活用シーン

- 社内共有用の説明資料:「この会社のサービスはこういう特徴がある」「導入するとこういう効果が期待できる」

- 稟議書の添付資料:「導入の背景」「費用対効果」「他社比較」などを整理したPDF

- 営業部門との連携資料:営業担当者が送付する際の補足資料としても活用可能

資料の構成例

問い合わせ・相談窓口への導線 → 資料を読んだ後のアクションを明確に

サービス概要と提供価値 → 何ができるか、どんな課題を解決できるかを簡潔に説明

導入事例と成果 → 業種別の事例を掲載し、定量的な成果を提示

料金体系や導入フロー(可能であれば) → 検討の具体化を促す情報

会社情報・体制・セキュリティ対応 → 信頼性の裏付けとして重要

4.6 お問い合わせ・CV導線:複数の接点設計

「お問い合わせ」だけでなく、複数のCVポイントを設置することで、検討段階に応じたアクションを促せます。

代表的なCVポイントの種類と役割

- お問い合わせフォーム → 検討が進んだ訪問者向け。具体的な相談や見積もり依頼に対応。

- 無料相談・オンライン面談予約 → 「まず話を聞いてみたい」「課題が整理できていない」層に向けた柔らかい接点。

- 資料ダウンロード(PDF/ホワイトペーパー) → 社内共有や稟議用の情報を求める層に向けたCV。リード獲得にも有効。

- セミナー・ウェビナー参加申込 → 業界課題や事例紹介を通じて、関心層との関係構築を図る。

- チャットボットやFAQ導線 → 即時対応が求められる訪問者向け。CVにはつながらなくても、離脱防止に効果的。

導線設計の工夫

- 各ページの文脈に合わせて、最適なCVポイントを配置する

例:事例ページには「同業種の事例をもっと見る」「無料相談する」など - ページ下部だけでなく、本文中やサイドバーにもCV導線を設置することで、タイミングを逃さない

- CTAボタンの文言は、「相談する」「資料を見る」「事例を読む」など、行動を具体的にイメージできるものにする

コンバージョンを高めるSEOとコンテンツ戦略

Webサイトを制作しただけでは、成果にはつながりません。 重要なのは、訪問者が「問い合わせ」「資料請求」「無料相談」など、具体的なアクションを起こす状態=コンバージョン(CV)に導くことです。

この章では、検索流入からコンバージョンにつなげるためのSEO設計とコンテンツ戦略について解説します。

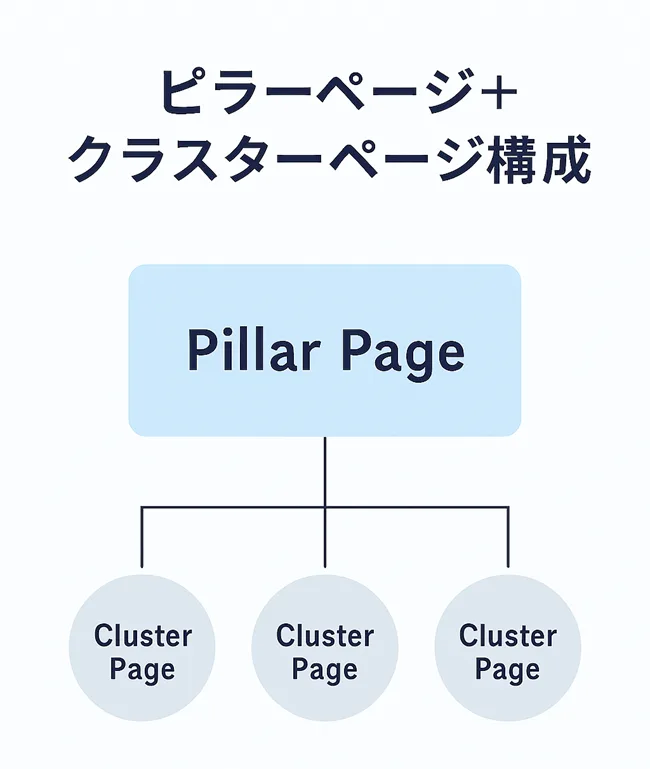

| 【章の要約】ピラーページ+クラスターページ構成で、検索意図に応える設計内部リンクとCTA配置で、自然な導線を形成タイトル・ディスクリプションの最適化でクリック率を向上FAQや比較表などの補助コンテンツで滞在時間とCV率を改善 |

ピラーページ+クラスターページ構成

BtoBサイトにおけるSEOは、単に検索順位を上げることが目的ではありません。検索意図に応え、問い合わせや資料請求といったコンバージョンにつなげることが本質的な目的です。

そのためには、まず「ピラーページ+クラスターページ構成」を採用し、テーマごとに情報を体系的に整理することが重要です。ピラーページでは包括的な情報を提供し、クラスターページでは関連する詳細なトピックを掘り下げることで、ユーザーの理解を深めながら滞在時間を伸ばすことができます。

内部リンクとCTA配置

内部リンクとCTA(Call to Action)配置を工夫することで、自然な導線を形成し、ユーザーが次に取るべき行動を迷わず選べるようになります。たとえば、事例ページから資料ダウンロードや無料相談へのリンクを設置することで、検討フェーズに応じたアクションを促すことが可能です。

タイトル・ディスクリプションの最適化

検索結果でのクリック率を高めるには、タイトルとディスクリプションの最適化も欠かせません。検索意図に合ったキーワードを含めつつ、具体的なメリットや成果を伝えることで、ユーザーの関心を引きやすくなります。

FAQや比較表などの補助コンテンツを追加

FAQや比較表などの補助コンテンツを充実させることで、ユーザーの疑問を事前に解消し、滞在時間の延長とCV率の向上につながります。特にBtoBでは、検討段階での情報収集が長期化するため、こうした補助コンテンツが意思決定の後押しになります。

制作後の改善と運用

Webサイトは、公開した瞬間がゴールではなく、スタートラインです。 BtoBサイトは、営業活動や検討プロセスと密接に関わるため、実際のユーザー行動や商談内容に合わせて、継続的に改善することが成果につながります。

| 【章の要約】アクセス解析(GA4/ヒートマップ)で課題を可視化コンテンツのリライトと追加でSEO強化営業部門との連携で、実際の商談に役立つ情報を反映 |

アクセス解析で課題を可視化

Webサイトは公開して終わりではなく、継続的な改善と運用が成果に直結します。 まずは、アクセス解析ツール(Google Analytics 4)やヒートマップを活用し、ユーザーの行動を可視化することが重要です。どのページで離脱が多いのか、どの導線がクリックされていないのかを把握することで、改善すべきポイントが明確になります。

リライト・コンテンツ追加でSEO強化

コンテンツのリライトや追加によって、SEOの強化を図ります。検索順位が伸び悩んでいるページや、情報が古くなっている箇所を定期的に見直すことで、検索エンジンからの評価を維持・向上させることができます。

営業部門と連携

営業部門との連携も欠かせません。実際の商談でよく聞かれる質問や、顧客が不安に感じているポイントをWebコンテンツに反映することで、現場の声を活かした改善が可能になります。これにより、営業資料としての機能も強化され、Webと営業の相乗効果が生まれます。

まとめ|BtoB企業にとってWebサイトは「営業資産」

BtoB企業にとって、Webサイトは単なる会社案内ではなく、営業効率を高める資産です。 信頼獲得・情報提供・CV導線の三位一体で設計することで、営業活動の成果を底上げできます。

特に受託開発や法人向けサービスを提供する企業では、Webサイトが「初回接点」であり「検討資料」であり「問い合わせ窓口」でもあります。 だからこそ、構成・導線・コンテンツのすべてが、営業戦略と連動している必要があります。

もし今のWebサイトが「何となくあるだけ」になっているなら、見直すタイミングかもしれません。「 営業効率を高めたい」「信頼されるWebサイトを作りたい」と考えていらっしゃるなら、まずはお気軽にご相談ください。

| 「技術力はあるのに、うまく伝わらない」 そんなお悩み、Webサイトで解決できるかもしれません。まずは、御社の課題をお聞かせください。 無料のお問い合わせ・お見積りはこちら。 |