ホームページ制作は、ただ「作る」だけでは成功しません。 目的やターゲットが曖昧なまま進めてしまうと、完成後に「思っていたものと違う」「検索に出てこない」「更新できない」といった問題が発生しやすくなります。

この記事では、制作依頼前に知っておきたい準備のポイントを、よくある失敗例・原因・対策の3つの軸で整理しました。 依頼前の不安を解消し、信頼できる制作パートナーと理想のサイトを作るためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。

ホームぺージ制作|準備チェックリスト8項目

失敗を防ぐためには、依頼前の準備がすべての土台になります。 このセクションでは、実務に役立つ「準備チェックリスト」を8項目に分けて解説。 「何から始めればいいかわからない」という方でも、一つずつ確認しながら進められるように構成しています。

| 項目 | 内容例 | 補足 |

| □ホームページの目的 | 集客/採用/ブランディングなど | KPIと連動させると◎ |

| □ターゲットの明確化 | 年齢層/地域/ニーズ | ペルソナ設計に活用 |

| □必要な素材の整理 | ロゴ/写真/原稿/資料 | 競合2の素材一覧を参考に |

| □技術的な準備 | ドメイン/サーバー/メール | 制作会社に伝えるべき情報 |

| □社内体制の確認 | 担当者/決裁フロー/更新体制 | 運用フェーズを見越して |

| □競合サイトの分析 | 構成/見出し/CTA | SERPs比較分析が有効 |

| □制作会社の選定基準 | 実績/対応範囲/相性 | 丸投げを避けるために重要 |

| □SEO対策の方針 | 内製/外注/更新頻度 | 長期的な成果に直結 |

1. ホームページの目的を明確にする

まず最初に確認すべきなのは、「なぜホームページを作るのか?」という目的です。

集客、採用、ブランディング、問い合わせ獲得など、目的によって必要なページ構成や導線が大きく変わります。

たとえば、採用目的なら「社員インタビュー」「福利厚生紹介」「エントリーフォーム」が必要になりますし、

商品販売が目的なら「商品一覧」「購入導線」「FAQ」「レビュー表示」などが重要になります。

目的が曖昧なまま進めると、成果につながらないサイトになる可能性が高くなります。

制作会社に依頼する前に、社内で「このサイトで何を達成したいのか」を明文化しておきましょう。

2. ターゲット層を具体化する

次に重要なのが、「誰に向けて発信するのか」というターゲットの明確化です。

年齢層、地域、職業、悩み、検索行動などを整理することで、コンテンツの方向性や言葉選びがブレなくなります。

たとえば、20代向けならカジュアルなトーン、50代向けなら安心感のある表現が求められます。

また、地域密着型のビジネスなら、ローカル検索(四條畷市+業種)に対応した構成やGoogleマップ連携も重要です。

Keyword.comのようなツールを使えば、地域別の検索順位や競合の上位キーワードも把握できるので、ターゲット設計の精度が上がります。

3. 必要な素材を整理する

制作会社が困るのは、「素材が揃っていない状態で依頼されること」です。

ロゴ、商品写真、会社紹介文、サービス説明、パンフレット、動画など、制作に必要な素材を事前に準備しておくことが重要です。

特に原稿が遅れると、納期が大幅に伸びる原因になります。

「誰が何を用意するか」を社内で明確にし、Googleドライブなどで共有フォルダを作っておくとスムーズです。

また、素材のクオリティも重要です。スマホで撮った写真よりも、プロによる撮影やイラストの導入で、サイト全体の印象が大きく変わります。

4. 技術的な準備を確認する

意外と見落とされがちなのが、ドメインやサーバーなどの技術的な準備です。

制作会社に伝えるべき情報として、以下の項目を整理しておきましょう。

- ドメインの取得状況(新規 or 既存)

- サーバー契約の有無(どの会社か、管理者は誰か)

- メールアドレスの設定(必要かどうか)

- SSL証明書の有無(セキュリティ対策)

これらが未整備だと、公開が遅れたり、セキュリティ面で問題が起こる可能性もあります。

また、Google Search ConsoleやGA4との連携も、SEO対策には欠かせません。

5. 社内体制と担当者を決めておく

ホームページ制作は、社内でも複数の役割が発生します。

原稿作成、素材提供、確認、意思決定、運用など、誰が何を担当するかを事前に決めておくことが重要です。

特に「最終決定者」が曖昧だと、意思決定が止まり、納期に影響します。

制作会社とのやり取りもスムーズに進めるために、窓口担当者を1人に絞るのが理想的です。

また、公開後の運用も見据えて、「誰が更新するか」「どの頻度で更新するか」も決めておきましょう。

6. 競合サイトを分析して構成の参考にする

競合サイトの分析は、差別化ポイントを見つけるための重要なステップです。

構成、見出し、CTA(問い合わせボタン)、導線、SEOキーワードなどをチェックすることで、

「自社サイトに足りないもの」「逆に強みとして打ち出せるもの」が見えてきます。

「検索順位チェックツール」を使えば、競合の検索順位やAI検索での表示状況まで把握できるので、

今後のSEO戦略にも活かせます。

7. 制作会社の選定基準を明確にする

「格安だから」「知人の紹介だから」といった理由で選ぶと、後悔するケースも多いです。

制作会社を選ぶ際は、以下のような基準を持っておくと安心です。

- 実績(制作経験があるか)

- 対応範囲(デザインだけでなくSEOや運用も含むか)

- コミュニケーションの相性(質問への回答が早いか、丁寧か)

- 保守・運用体制(公開後のサポートがあるか)

また、丸投げではなく、伴走型で進めてくれる会社を選ぶと、成果につながりやすくなります。

8. SEOと運用方針を事前に共有する

SEOは「後からやる」ではなく、初期設計から組み込むことで成果が出やすくなります。

タイトルタグ、見出し構成、内部リンク、構造化データなど、検索エンジンに評価される設計が必要です。

また、公開後の運用体制も重要です。

- 誰が更新するか

- どの頻度で更新するか

- SEO順位をどうチェックするか(Keyword.comなどのツール活用)

これらを事前に制作会社と共有しておくことで、長期的な成果につながるサイト運用が可能になります。

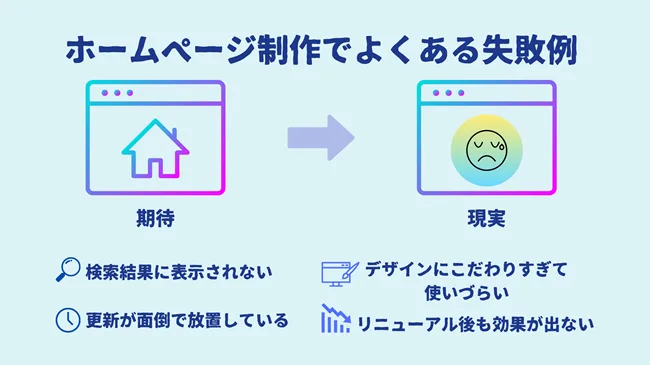

ホームページ制作でよくある失敗例5つ

完成後に「思っていた仕上がりと違う」「検索しても出てこない」「更新できずに放置される」といったよくある失敗に直面するケースも少なくありません。

ここでは、実際に起こりがちな失敗例を整理しながら、どんな準備不足や認識ズレが原因になっているのかを見ていきます。

期待していた仕上がりにならない

「完成したけど、なんだか違う…」という声は少なくありません。

これは、目的やターゲットが曖昧なまま進行した結果、制作会社との認識がズレてしまったことが原因です。

たとえば、採用目的なのに社員紹介ページがない、ブランディング目的なのにロゴやビジュアルが統一されていないなど、構成と目的が一致していないと成果につながりません。

改善のヒント:依頼前に「このサイトで何を達成したいのか」を明文化し、制作会社と共有することが重要です。

検索結果に表示されない

「Googleで検索しても自社サイトが出てこない…」という悩みは、SEO設計がされていないことが原因です。

タイトルタグや見出し構成、内部リンク、構造化データなど、検索エンジンに評価される設計が抜けていると、順位が伸びません。

特に最近は、ChatGPTやPerplexityなどのAI検索にも対応した構成が求められています。

Keyword.comのようなツールを使えば、AI検索での表示状況や競合との比較も可能です。

改善のヒント:SEOは「後からやる」ではなく、初期設計から組み込むことが成果への近道です。

更新が面倒で放置される

「更新したいけど、どこを触ればいいかわからない」「担当者がいない」など、運用面の準備不足によって、情報が古いまま放置されてしまうことがあります。

CMS(WordPressなど)が導入されていない、社内に更新できる人がいない、更新ルールが決まっていないなど、運用体制が整っていないと、せっかくのサイトが活かされません。

改善のヒント:制作段階で「誰が更新するか」「どの頻度で更新するか」を決めておくと安心です。

デザインにこだわりすぎて使いづらい

「見た目はかっこいいけど、どこをクリックすればいいかわからない」

これはユーザー目線が欠けたデザインによる失敗です。

特にスマホユーザーが多い現代では、操作性や読みやすさが成果に直結します。

ボタンの配置、フォントサイズ、読みやすい色使いなど、UX(ユーザー体験)を意識した設計が重要です。

改善のヒント:見た目だけでなく、ユーザーが迷わず行動できる導線設計を優先しましょう。

リニューアル後も効果が出ない

「リニューアルしたのに問い合わせが増えない」「アクセス数が減った」など、期待した成果が得られないケースもあります。

これは、既存サイトの課題や目標が明確でないまま進めてしまったことが原因です。

リニューアルは「見た目を変える」だけでなく、目的・ターゲット・運用体制を再設計する機会として捉える必要があります。

改善のヒント:リニューアル前に「何が課題だったのか」「何を改善したいのか」を明確にしておきましょう。

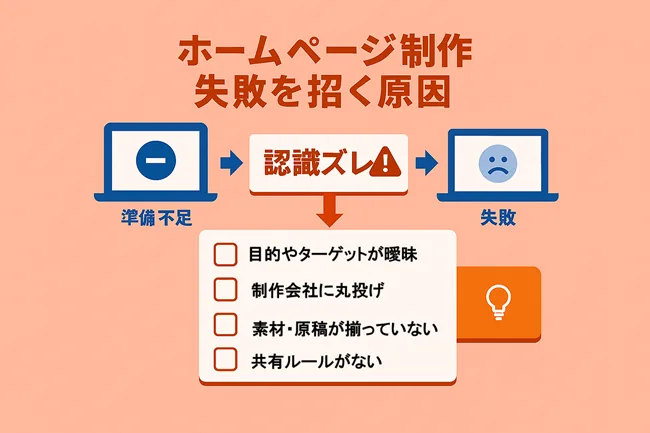

ホームぺージ制作|失敗を招く原因5つ

なぜ、ホームページ制作で失敗してしまうのか? その背景には、目的の曖昧さや素材不足、社内体制の不備など、見落とされがちな準備不足が潜んでいます。

目的やターゲットが曖昧なまま進行してしまう

「とりあえず作る」「見た目を良くしたい」だけでは、誰に何を伝えるサイトなのかが不明確になり、構成や導線がブレてしまいます。

たとえば、採用目的なのに社員紹介ページがない、集客目的なのにサービス説明が薄いなど、目的と構成が一致していないと成果につながりません。

改善のヒント:社内で「このサイトの目的は何か」「誰に届けたいのか」を明文化し、制作会社と共有することが大切です。

制作会社にすべて丸投げしてしまう

「プロに任せれば大丈夫」と思っていても、自社の意図や強みが伝わっていなければ、汎用的なサイトになってしまうことも。

制作会社は「設計のプロ」ではありますが、事業の中身を理解しているのはあなた自身です。

最低限の準備と、目的・ターゲット・素材の共有は不可欠です。

改善のヒント:丸投げではなく、伴走型で進めてくれる制作会社を選びましょう。

素材や原稿が揃っていない

ロゴ、写真、会社紹介文、サービス説明などが不足していると、制作が止まったり、追加費用が発生したりする可能性があります。

特に原稿が遅れると、納期が大幅に伸びる原因になります。

「誰が何を用意するか」を社内で明確にし、Googleドライブなどで共有フォルダを作っておくとスムーズです。

改善のヒント:素材の準備は「依頼後」ではなく、依頼前に整理しておくのが理想的です。

社内での役割分担が不明確

「誰が原稿を書くのか」「誰が確認するのか」が決まっていないと、進行が遅れたり、認識ズレが起きたりします。

特に「最終決定者」が曖昧だと、意思決定が止まり、納期に影響します。

制作会社とのやり取りもスムーズに進めるために、窓口担当者を1人に絞るのが理想的です。

改善のヒント:社内体制を整え、制作フェーズと運用フェーズの両方に対応できる体制を作りましょう。

SEOや運用体制を後回しにしてしまう

「公開してから考えよう」と思っていると、検索順位が伸びず、アクセスが集まらないという事態に。

SEOは初期設計から意識することで、後からの修正コストを減らせます。

また、運用体制(誰が更新するか、どの頻度で更新するか)も、制作段階で決めておくと安心です。

改善のヒント:Keyword.comなどのツールを活用して、検索順位や競合状況を定期的にチェックする運用体制を整えましょう。

まとめ

ホームページ制作は、準備の質が成果を左右するプロジェクトです。 依頼前にしっかりと準備を整えることで、認識のズレや進行トラブルを防ぎ、信頼できる制作パートナーと理想のサイトを作ることができます。

この記事の準備リストを参考に、ぜひ自社の状況を整理してみてください。 それが、失敗しないホームページ制作への第一歩になります。

| 「うちの場合はどう進めればいいの?」 そんな疑問や不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。 目的や予算に合わせて、最適な進め方をご提案します。▶まずは無料で相談する |